慶應義塾大学通信教育課程 【志望理由書から合格通知が届くまで】

2020.9.27.(Sun.)

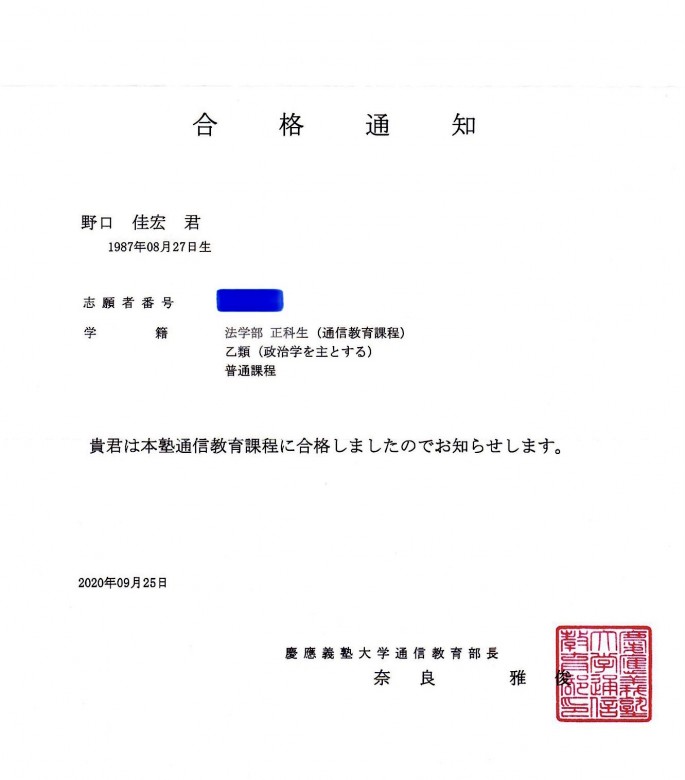

SNSでは、ご報告させていただきましたが、慶應義塾大学通信教育課程 (法学部乙類)合格しました!

あの時、しっかり勉強すればよかったと今更、後悔…

受験に向けて限られた時間を生きる学生の皆さん!

コロナ禍で厳しい学習環境とは思いますが、過去を振り返り後悔せぬよう、日々を生き抜いてください。

受験への挑戦は早くとも、卒業は皆さんの方が早いはず…

さて、このホームページでは、今後、日頃の活動プラス学習状況も更新していきたいと思います。

慶應義塾大学通信教育課程 募集人員と学費について

募集人員は下記の通りです!

文学部 3,000名

経済学部 4,000名

法学部 2,000名

学費(初年度)

入学金(入学時のみ) 20,000円

教育費(年額) 70,000円

教材費(年額) 20,000円

年間登録料(年額) 10,000円

合計 120,000円

※面接授業(スクーリング)・放送授業・メディア授業の受講料は別途必要です。

志願理由書の取り寄せから、合格通知が届くまでのプロセスをご紹介します。

①志願理由書は、慶應義塾大学 通信教育課程ホームページにて取り寄せることが可能です。

私は、慶應義塾大学通信教育課程ホームページ(資料請求)より購入。(1,000円税込・送料込み)

②届いたら入学志願書&志望理由書を作成します。

まず、入学志願書は、履歴書のようなもので、氏名、住所、学歴などを記入します。

また、高等学校卒業後5年を越えているため、母校より「高等学校卒業証明書」を取り寄せました。

③出願期間は2020.8.7〜2020.9.10まで!

私は、8/7に郵便局にて発送手続きを行いました。

また、選考料の10,000円を大垣共立銀行にて振り込み。

④2020.9.27に9/25付の合格通知が届く!

志望理由書作成過程

問題は…

志望理由書です…

全て手書きですw

志望理由書の課題は3つ!

取りかかった順番は、3→1→2の順番(自分なりの難易度順ですw)

正直、課題2が一番難しいと感じました。

また、鉛筆で下書きして万年筆で清書しましたが、何箇所か清書ミスしてしまい…

修正テープで何とかなりましたw

課題3通信教育課程を選んだ理由を150字以内にまとめます…

こちらに関しては、何ら問題なく記入することができます…

課題1志望した学部・類で何を学ぶのかを記入。過去の学習経験、将来の展望に触れ720字でまとめる必要があります。

「過去の学習経験って…何?」と思いましたが、色々考えましたw

結局、過去の政策過程と選挙の関わりについて考えをまとめることに。

田中角栄氏の日本列島改造論とかなり迷いましたが、GNPや衆議院選挙の結果など数値的に実績を表すことができるため、池田勇人氏の所得倍増計画を題材としました。

課題2

問題は、この課題。

学びたい学問領域に関わる書籍を一冊選んで、概要をまとめ自身の視点から詳しく論評しなさい。というもの…

こちらの課題も720字にまとめる必要があります…

「書籍1冊分をまとめ、論評するって720字では足りないだろう?」というのが、正直な気持ちです。

また、書籍選びにかなり苦労しました。

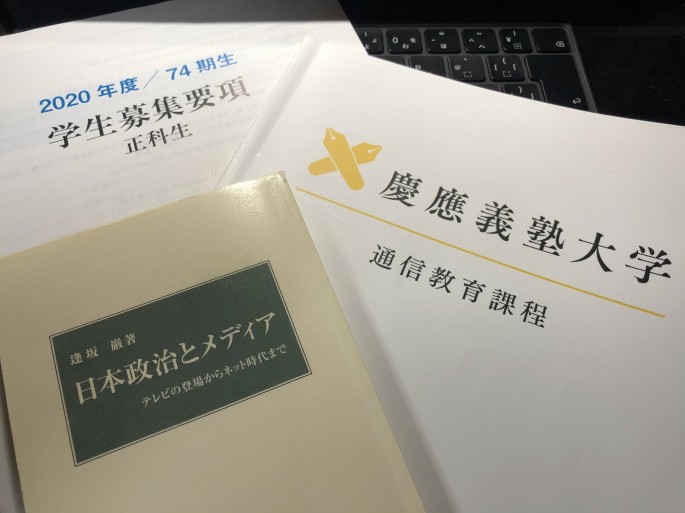

Amazonや楽天市場など、書籍のレビューを参考に小熊英二氏の「日本社会のしくみ」「社会を変えるには」、逢坂巖氏の「日本政治とメディア」、ユージン・バーダック氏の「政策立案の技法」、原田曜平氏「18歳選挙世代は日本を変えるか」の5冊を選び、私は、このなかから、逢坂巖氏の「日本政治とメディア」を選択しました。

選んだ理由ですが、テレビが映し出した日本政治、政治家個人が情報を発信するネット時代となった現実を考えると論評の展開しやすいと思い720字にまとめることに!

【志願理由書の詳細】

1.志望した学部・類で何を学ぼうとしているのか、①過去の学習経験、②将来の展望、のいずれにも触れながら、具体的に述べなさい。(720字以内)

貴大学では、政治過程論を中心に、政治学の基礎を学びたい。

志望理由は、高等学校の現代社会で学習した「国民所得倍増計画」にある。経済学者の下村治氏が中心的役割を果たし立案。池田勇人氏の政治的リーダーシップにより政策展開されたことに感銘を受け、筆者自身も興味を持つようになった。

同計画は、1961年から10年以内にGNPを13兆円から 26兆円に倍増させるという明確な目標を設定した。また、第29回衆議院議員総選挙において、池田氏が率いる自由民主党は、所得倍増を国民に訴え、当時、戦後最多の議席数を獲得。国民的合意を得た政策であると評価され、計画最終年度には、GNP4倍増を実現させた。

こうした、社会情勢を正確に捉え、政策を立案し、国民の支持を得て、政策展開する政治的行動は、現代において有効であると考える。このプロセス全体を学ぶためには、政治学における主流の方法論である政治過程論の履修が重要であると考察する。

将来の展望は、多様化する政策課題に対し、長期的な針路を的確に展望する透徹した洞察力、それを具体的な政策に繋げる能力を得て、政策を提案し実行できる人物になりたい。しかし、筆者の政策知識は、無知に等しい。法や政策は、どのように作られ、実施するのかを探究するため、貴大学で政治学の基礎を学びたいと切望する。具体的には、先述した政治過程論を体系的に学び、マス・コミュニケーションが社会にどのような影響を与えるのか知識を深めたい。また、近年、若年層を中心に消極的、否定的態度による政治離れが進行しているため、政治的無関心や投票行動論について学術的意義を学びたい。以上が、貴大学を志望する理由である。

2.自分の学びたい学問領域に関わる書籍を一冊選び、概要を簡単にまとめた上で、自身の視点から詳しく評論しなさい。(720字以内)

著名者:逢坂 巖 タイトル:日本政治とメディア 出版社名:中央公論新社

本書は、歴代の首相たちが、メディアを通して国民とどのように向き合ってきたのかを描き出す。また、戦後日本の政治コミュニケーションを歴史的に振り返る内容となっている。さらに、国民と権力をつなぐ「メディアとしての政治」がどのように変容してきたのか。著者は、それらをコンパクトな通史として示している。

最も重要と考える内容が、第5章「小泉の熱狂からネット時代へ」である。この章は、小泉政権におけるメディア対応について説明がしてある。著者は、マス・メディアを独自に分類。第一列が政治部記者、第二列が雑誌や討論番組、そして第三列が芸能週刊誌、ワイドショーである。なかでも、小泉純一郎元首相は、硬派な第一列、第二列よりも、軟派な第三列を利用したと述べてある。

地方議員として活動する筆者としては、小泉純一郎元首相のメディア戦略から学ぶべきところが多い。具体的には、軟派の第三列を重視することで、同氏のイメージを広く浸透する戦略である。「小泉劇場」との揶揄があったものの、大衆からの理解は厚く、内閣支持率は、歴代最高を記録している。このメディア対応の実践で、テレポリティクスを成功させたと考察する。

また、「小泉内閣メールマガジン」を発行し、当時としては異例のインターネットを活用した政治活動も行った。これにより、マスコミ四媒体に加え、新たな媒体を開拓した。インターネットの普及で可能となった「プッシュ型メディア」に、対応したものと考える。

このような新しい媒体を見出すには、先見性が必要である。近年では、「動画共有サービス」での政治活動も台頭している。今後は、メディア対応とインターネット運用の両立が重要だと考える。

3.なぜ慶應義塾大学の通信教育課程を選んだのか述べなさい(150字以内)

専門教育科目の開講科目において、筆者が志望する政治学のみならず憲法や経済政策学もある。そのため、政治学を体系的に学ぶのに適していると判断した。また、地方議員としても活動しているため、仕事の両立がしやすい通信制過程を志望する。独習を通して、知識だけでなく自主性も身に付けていきたい。

以上が「志望理由書から合格通知が届くまで」一連の流れをお示ししました!

次回は、慶應義塾大学通信教育課程の沿革や福沢諭吉先生について掲載したいと思います。